الدماغ الأوسط (midbrain) mesencephalon هو أصغر أجزاء الدماغ البشري. طول هذا الدماغ لا يتجاوز 2 سم، وقطره يبلغ وسطيا 1.8 سم.

ذكرنا سابقا أن الدماغ الخلفي (hindbrain) rhombencephalon يكون في المرحلة الجنينية الباكرة مقطعا إلى ثماني قطع متتالية تسمى rhombomeres. بالنسبة للدماغ الأوسط فهو يكون مقطعا إلى قطعتين متتاليتين تسميان mesomeres.

الرسم التالي يبين القطع المتتالية في دماغ جنين الفأر، ولكنه يشبه أيضا دماغ جنين الإنسان:

عدد قطع الدماغ الخلفي عند الإنسان يساوي عدد الأعصاب القحفية التي تخرج منه (الأعصاب من 5 إلى 12)، وعدد قطع الدماغ الأوسط يساوي عدد الأعصاب القحفية التي تخرج منه (العصبان 3 و 4). ولكن حسب هذا الكتاب (وغيره) فإن العصب القحفي رقم 4 ينشأ من قطعة الدماغ الخلفي الأولى (r1) rhombomere 1، والعصب القحفي رقم 3 ينشأ من قطعة الدماغ الأوسط الثانية (m2) mesomere 2، وعلى ما يبدو فإن معظم الدماغ الأوسط لدى الإنسان البالغ هو مشتق من قطعة الدماغ الأوسط الأولى (m1) mesomere 1.

الدماغ الأوسط هو منثن نحو الأمام. هذه الثنية تسمى لدى الجنين باسم “الثنية الرأسية” cephalic flexure أو “ثنية الدماغ الأوسط” mesencephalic flexure.

في مقال سابق ذكرنا أن المخيخ هو مشتق من الصفيحتين الجناحيتين alar plates للدماغ التالي metencephalon. المخيخ هو مشتق تحديدا من الصفيحتين الجناحيتين لقطعة الدماغ الخلفي الأولى r1، ولكنه رغم ذلك يغطي كل ظهر الدماغ التالي ويغطي أيضا جزءا من ظهر النخاع المستطيل. هناك اتصال عصبي مباشر بين المخيخ وبين النخاع المستطيل المنقاري (القسم الأعلى من النخاع المستطيل) عبر السويقة المخيخية السفلية inferior cerebellar peduncle التي تحوي أليافا واردة afferent نحو المخيخ. أيضا هناك اتصال عصبي مباشر بين المخيخ وبين الدماغ الأوسط الذيلي (القسم الأسفل من الدماغ الأوسط) عبر السويقة المخيخية العلوية superior cerebellar peduncle التي تحوي أليافا صادرة efferent من المخيخ.

مقاطع الدماغ الأوسط

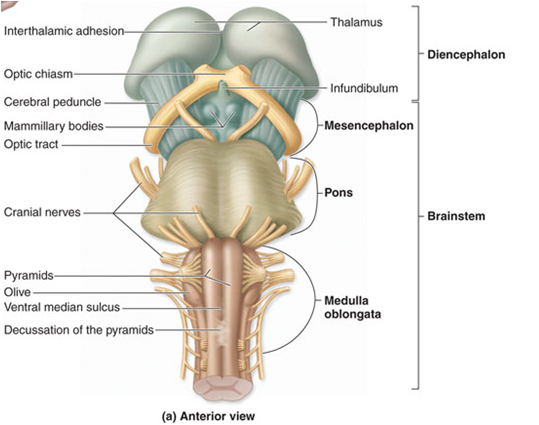

التكوين العام لمقطع الدماغ الأوسط يشبه تكوين بقية مقاطع جذع الدماغ. على الجهة البطنية ventral لمقطع الدماغ الأوسط يوجد نتوءان ضخمان يسميان “ساقي المخ” crura cerebri (المفرد crus cerebri). هذان النتوءان هما في الحقيقة استمرار للنتوءين الظاهرين على الجهة البطنية للجسر (الجسر القاعدي basilar pons) وعلى الجهة البطنية للنخاع المستطيل (الهرمان pyramids).

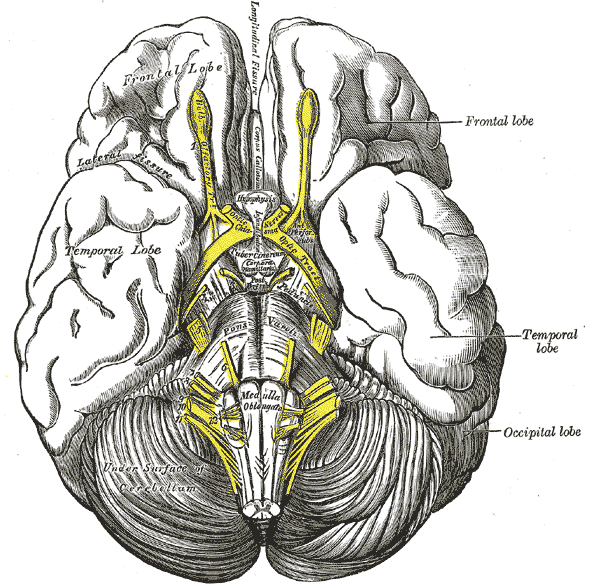

النتوءان الظاهران على الجهة البطنية للدماغ الأوسط والجسر والنخاع المستطيل يشكلان عمودين كبيرين يمتدان على طول جذع الدماغ. كلما نزلنا من الأعلى إلى الأسفل فإن حجم العمودين يصغر والمسافة الفاصلة بينهما تضيق. المسافة الفاصلة بين هرمي النخاع المستطيل تسمى “الشق الناصف البطني” ventral median fissure. هذا الشق يتحول على بطن الجسر القاعدي إلى “الأخدود القاعدي” basilar sulcus، والأخدود القاعدي يتحول على بطن الدماغ الأوسط إلى حفرة كبيرة تسمى “الحفرة بين السويقية” interpeduncular fossa. هذه الحفرة تنتهي في الجهة المنقارية بالتصالب البصري optic chiasma.

قعر الحفرة بين السويقية يعبر عن السطح البطني لكل من الدماغ الأوسط والدماغ البيني diencephalon. المناطق التي تقع على الجهة المنقارية للتصالب البصري هي تابعة للدماغ النهائي telencephalon (المخ cerebrum). في الحقيقة معظم قعر الحفرة بين السويقية هو تابع للدماغ البيني وليس للدماغ الأوسط. الحد الفاصل بين الدماغين يقع في تقريبا في وسط “المادة المُثَقَّبة الخلفية” posterior perforated substance. الجسمان الحَلَمِيَّان mammillary bodies والغدة النخامية hypophysis هي نتوءات تابعة لـ”ما تحت الثلم” hypothalamus، الذي هو الجزء البطني من الدماغ البيني.

الحفرة بين السويقية وجذع الدماغ عموما يقع على الجهة الظهرية للبلعوم الأنفي nasopharynx، الذي هو القسم الأعلى من البلعوم pharynx (الذي يقع خلف تجويف الأنف). الصورة التالية توضح العلاقة بين جذع الدماغ والبلعوم.

داخل عظم الجدار الظهري للبلعوم الأنفي (العظم الإسفيني sphenoid bone) هناك تجويفان مملوءان بالهواء يسميان “الجيبان الإسفينيان” sphenoidal sinuses. هذان الجيبان يفصلان تجويف البلعوم الأنفي عن الحفرة بين السويقية. خلف هذين الجيبين يوجد تجويف آخر عريض يسمى “الجيب الكهفي” cavernous sinus. الجيب الكهفي هو مملوء بأوردة دموية ذات جدران رقيقة. الرسم التالي يوضح مقطعا في هذه الجيوب.

عندما يريد الجراحون أن يجروا عمليات جراحية في الحفرة بين السويقية فإنهم يدخلون مباضعهم من تجويف الأنف ويخترقون أحد الجيبين الإسفينيين. هذه العملية تسمى “الجراحة عبر الإسفينية” transsphenoidal surgery وهي تستخدم لاستئصال أورام الغدة النخامية.

هذه العملية يمكن أن تستخدم للوصول إلى أماكن أخرى في الحفرة بين السويقية وليس فقط الغدة النخامية.

نعود إلى موضوعنا الأساسي. إذن كما قلنا فإن قعر الحفرة بين السويقية هو تابع لكل من الدماغين الأوسط والبيني. أيضا ساقا المخ crura cerebri هما تسيران بمحاذاة كل من الدماغين الأوسط والبيني. الرسم الذي أوردناه في الأعلى لساقي المخ يوحي بأنهما تدخلان في الثلم thalamus، ولكن هذا غير صحيح. ألياف ساق المخ تمر بجانب الثلم وتدخل إلى قلب نصف الكرة المخية. الرسم التالي يعبر عن العلاقة الصحيحة بين ساق المخ والثلم:

الرسم التالي يبين المسار الإجمالي للألياف التي نتحدث عنها. لاحظ أن الألياف لا تدخل في الثلم ولكنها تمر بجانبه وتشكل ما يسمى بالمحفظة الداخلية internal capsule.

عندما تعبر ألياف ساق المخ منطقة التصالب البصري وتدخل في نصف الكرة المخية فإن اسمها يصبح “الإكليل المشع” corona radiata. القسم السفلي من الإكليل المشع (الذي يمر على الجانب الخارجي أو الوحشي lateral للثلم) يسمى “المحفظة الداخلية” internal capsule. المحفظة الداخلية تفصل بين الثلم thalamus وبين “النواة عدسية الشكل” lentiform nucleus التي تقع على الجهة الوحشية للثلم.

ألياف المحفظة الداخلية تمر على الجهة الوحشية لكل من الثلم thalamus والنواة المُذَنَّبة (ذات الذنب) caudate nucleus، وعلى الجهة الإنسية medial للنواة عدسية الشكل lentiform nucleus.

الألياف المكونة لساق المخ هي تقريبا نفس الألياف المكونة للجسر القاعدي. هي تشمل ما يلي:

- الطريق القشري-الشوكيcorticospinal tract (نحو قرون الحبل الشوكي)

- الطريق القشري-البصلي corticobulbar tract (نحو أنوية الأعصاب القحفية)

- الطريق القشري-الشبكي corticoreticular tract (نحو التشكل الشبكي reticular formation)

- الطريق القشري-الجسري corticopontine tract (نحو الأنوية الجسرية pontine nuclei)

هذه الألياف تدخل ضمن منظومة “العقل الواعي” أو “العقل الإرادي”.

الغطاء

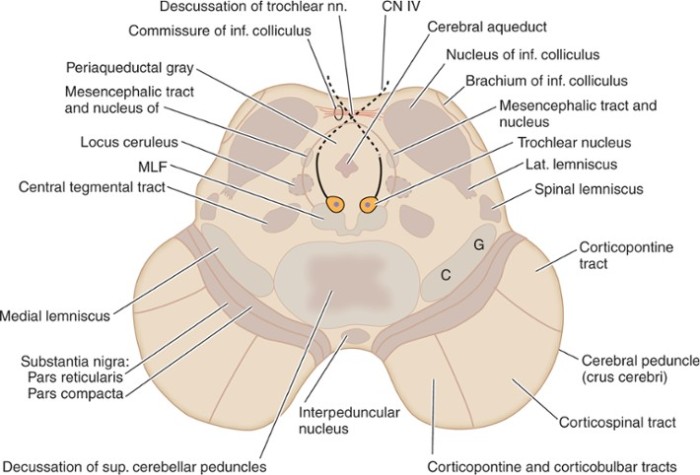

خلف ساقي المخ في مقطع الدماغ الأوسط توجد منطقة تسمى الغطاء tegmentum. تعريف هذه المنطقة هو نفس تعريف منطقة الغطاء في الجسر: هي تشمل كل ما يقع بين ساقي المخ ومستوى “قناة الماء الدماغية” (أو “المَسال الدماغي”) cerebral aqueduct.

قناة الماء الدماغية هي استمرار للبطين الرابع fourth ventricle الموجود في الدماغ الخلفي. هذه القناة تسير لمسافة قصيرة ثم تتسع مجددا وتشكل البطين الثالث third ventricle الموجود في قلب الدماغ البيني diencephalon.

الحفرة بين السويقية interpeduncular fossa تشطر القسم البطني من غطاء الدماغ الأوسط إلى شطرين على اليمين واليسار؛ كل شطر من هذين الشطرين يتصل في جهته البطنية مع ساق المخ. لهذا السبب بعض المؤلفين يعتبرون أن هناك غطاءين اثنين في الدماغ الأوسط، وهم يطلقون تسمية “السويقة المخية” cerebral peduncle على كل غطاء مع ساق المخ المحاذية له. وفق هذا التعريف فإن “السويقتين المخيتين” cerebral peduncles تشملان كل شي في الدماغ الأوسط ما عدا السقف tectum (المنطقة الواقعة على ظهر قناة الماء الدماغية).

تكوين غطاءي الدماغ الأوسط يشبه تكون غطاء الجسر. الطرق العصبية الصاعدة هي موجود في الجهة البطنية من الغطاء خلف ساق المخ. هذه الطرق تشمل ما يلي (من الجهة الإنسية medial إلى الجهة الوحشية lateral):

- الشريط الإنسي medial lemniscus

- الطريق الشوكي-الثلمي spinothalamic tract (الشريط الشوكي spinal lemniscus)

- الشريط الوحشي lateral lemniscus

على الجهة الإنسية لهذه الطرق هناك طريق صاعد جديد هو الطريق المُسَنَّن-الأحمر-الثلمي dentatorubrothalamic tracts القادم من المخيخ عبر السويقة المخيخية العلوية superior cerebellar peduncle. هذا الطريق هو موجود في الجهة الإنسية لكل من غطائي الدماغ الأوسط الذيلي. الطريقان الأيمن والأيسر يتصالبان في مستوى التليلتين السفليتين (كما يظهر في المقطع).

إلى جانب هذه الطرق الصاعدة هناك طرق صاعدة-نازلة تشمل ما يلي:

- الطريق الغطائي المركزي central tegmental tract

- الحزمة الطولانية الإنسية (MLF) medial longitudinal fasciculus

خلف كل هذه الطرق توجد أنوية التشكل الشبكي reticular formation في منطقة تسمى “المنطقة الغطائية المركزية” central tegmental area.

المفترض هو أن أنوية التشكل الشبكي تقع خلف الطرق العصبية الصاعدة والنازلة، ولكن من ينظر إلى توزع أنوية التشكل الشبكي سوف يرى أن بعضها يقع على الجهتين الإنسية والبطنية للطرق العصبية الصاعدة.

المقطع الذي يعنينا الآن في هذا الرسم هو المقطع D (مقطع الدماغ الأوسط الذيلي). بعض أنوية التشكل الشبكي التي تظهر في هذا المقطع هي واقعة في المكان الصحيح خلف الطرق العصبية الصاعدة (على جهتها الظهرية). هذه الأنوية تشمل ما يلي (من الظهر إلى البطن):

- الموضع الأزرق locus coeruleus

- النواة الوتدية cuneiform nucleus والنواة تحت الوتدية subcuneiform nucelus

- النواة السويقية-الجسرية pedunculopontine nucleus والنواة الغطائية الظهرية الجانبية laterodorsal tegmental nucleus

النواتان الوتدية وتحت الوتدية هما غير ظاهرتين على الرسم (ربما لأن قسمهما الأكبر يقع في مستوى أعلى من مستوى المقطع الظاهر في الرسم). هاتان النواتان تعتبران أحيانا نواة واحدة تسمى النواة الوتدية cuneiform nucleus. هذه النواة تقع على الجهة الظهرية للنواة السويقية-الجسرية. أيضا النواة السويقية-الجسرية والنواة الغطائية الظهرية الجانبية تعتبران أحيانا نواة واحدة تسمى النواة السويقية-الجسرية pedunculopontine nucleus.

بالإضافة إلى الأنوية سابقة الذكر هناك أنوية شبكية تقع خارج المكان الطبيعي المفترض. من هذه الأنوية النواة المسماة

“النواة حول السويقية” peripeduncular nucleus. هذه النواة هي غير مشهورة ولكنها بدأت تشتهر في الآونة الأخيرة. هي تقع على الجهة الوحشية lateral للنواة السويقية-الجسرية وتمتد على شكل قوس نحو الجهة الوحشية للشريط الإنسي medial lemniscus:

http://brain.oxfordjournals.org/content/130/6/e73.full

The PPD [peripeduncular nucleus] lies lateral to the medial lemniscus with aspects of its posterior and lateral margins abutting the pial surface; the nucleus has an arch-like configuration

لو عدنا إلى المقطع D فسنرى مجموعة من الأنوية الشبكية التي تقع على الجهة الإنسية للطرق العصبية الصاعدة. هذه الأنوية تشمل “أنوية الرِّفاء” raphe nuclei التي تمثل القسم الإنسي الأقصى للتشكل الشبكي.

أنوية الرفاء تمتد على طول جذع الدماغ (من النخاع المستطيل إلى الدماغ الأوسط). هذه الأنوية تتميز عن بقية أنوية الجهاز العصبي بإفرازها لناقل عصبي اسمه serotonin.

الموضع الأزرق locus coeruleus لا يفرز الـ serotonin ولكنه يفرز ناقلا نادرا آخر هو norepinephrine. هذان الناقلان هما متشابهان كيميائيا ويدخلان تحت تصنيف “أحاديات الأمين” monoamines.

الـ norepinephrine هو ليس ناقلا نادرا في الجهاز العصبي المحيطي لأنه الناقل الذي تفرزه غالبية نهايات الأعصاب المتعاطفة sympathetic (كما بينا في مقال سابق)، ولكنه نادر في الجهاز العصبي المركزي ومعظم إنتاجه يتم (حسب علمي) في موضعين هما الموضع الأزرق في الدماغ الأوسط والحقل الغطائي الجانبي lateral tegmental field الذي يوجد في القسم الجانبي أو الوحشي من التشكل الشبكي في الجسر الذيلي والنخاع المستطيل المنقاري بمحاذاة الأنوية الدهليزية.

الألياف الصادرة من الحقل الغطائي الجانبي تتوزع على ما يبدو في جذع الدماغ دون المناطق الدماغية الأعلى. هذا الحقل هو على ما يبدو حلقة الوصل بين الأنوية الدهليزية والنخاع المستطيل البطني الوحشي ventrolateral medulla حيث توجد مراكز التحكم بالجهاز العصبي المتعاطف sympathetic nervous system . هذه الدراسة قالت أن الحقل الغطائي الجانبي ربما يكون مسؤولا عن “المنعكسات الدهليزية-المتعاطفة” vestibulosympathetic reflexes. أنا أشرت إلى هذه المنعكسات سابقا عندما قلت أن الأنوية الدهليزية تنظم منعكسات حشوية تتعلق بضغط الدم ونحو ذلك (مثلا لو علقنا شخصا من رجليه في سقف غرفة فإن الأنوية الدهليزية ستقوم بتنشيط جهازه العصبي المتعاطف بهدف الحفاظ على ضغط الدم في رجليه المرتفعتين عن بقية جسمه). حسب كلام الدراسة المذكورة فإن خلايا الحقل الغطائي الجانبي ترسل أليافا نحو القسم المنقاري rostral (الضاغط pressor) مما يسمى “المركز القلبي الوعائي” (اسمه في الدراسة هو (sRVLM) subretrofacial rostral ventrolateral medulla)، وهذا القسم بدوره يرسل أليافا نازلة نحو خلايا القرن الجانبي للحبل الشوكي (مصدر الألياف المتعاطفة sympathetic). من الممكن أيضا أن الحقل الغطائي الجانبي له دور في تنظيم منعكس الإقياء، خاصة “الإقياء المحفَّز دهليزيا” vestibular-elicited vomiting (أي منعكس داء الحركة motion sickness).

الموضع الأزرق locus coeruleus يرسل أليافا مفرزة للـ norepinephrine نحو عموم الجهاز العصبي المركزي (من الحبل الشوكي وحتى المخ). الموضع الأزرق يساهم في صنع استجابة الكرب الحاد acute stress reaction (تحت تأثير ألياف نازلة من ما تحت الثلم hypothalamus ومن الجهاز الحَوْفي limbic system). إفراز الـ norepinephrine من ألياف الموضع الأزرق يؤدي إلى زيادة التيقظ الحسي vigilance وإلى القلق anxiety وإلى تحفيز إفراز هرمونات الكرب من الغدة النخامية pituitary gland وغير ذلك من مظاهر استجابة الكرب الحاد؛ ولكن كما قلنا في مقال سابق فإن الوظيفة الأصلية للجهاز العصبي المتعاطف هي ليست “استجابة الكرب الحاد” ولكنها تتعلق بحفظ التوازن العام للجسم homeostasis. لهذا السبب الموضع الأزرق لا يتنشط فقط في حالة الكرب الحاد ولكنه متنشط دائما لتأدية وظائف أساسية لا علاقة لها بالكرب (تحت تأثير الألياف النازلة من ما تحت الثلم hypothalamus).

إفراز الـ norepinephrine في الدماغ الأوسط والدماغ الأمامي يلعب دورا في تنظيم السلوك وتنظيم التفكير. سوف أتحدث في مقالات لاحقة عن طبيعة التوازن بين الـ norepinephrine وغيره من النواقل العصبية التي تتحكم بالسلوك والتفكير، ولكنني الآن سأقول باختصار ما يلي: الـ norepinephrine هو على ما يبدو مسؤول عن “التركيز” concentration في التفكير. التركيز الفكري يمكن أن يكون حسيا sensory (مثلا الانتباه لشيء ما أو تذكر شيء ما) ويمكن أن يكون “تأثيريا” effector (اتخاذ قرار).

هذا المقال فيه معلومات ممتازة عن الموضع الأزرق.

الـ norepinephrine هو ناقل عصبي مهم ومحوري، ولكنه رغم ذلك نادر في الجهاز العصبي المركزي. غالبية الخلايا الإثارية excitatory في الجهاز العصبي المركزي تفرز ناقلا يسمى glutamate، وغالبية الخلايا التثبيطية inhibitory تفرز ناقلا يسمى (γ-aminobutyric acid) GABA أو ناقلا آخر يسمى glycine. الناقل الثاني (glycine) يتركز في الحبل الشوكي والدماغ الخلفي، وهو موجود أيضا في شبكية العين.

بالنسبة للأعصاب المحيطية الصادرة efferent من الجهاز العصبي المركزي (الأعصاب الشوكية والقحفية) فهي تفرز ناقلا يسمى acetylcholine، ولكن كما بينا سابقا فإن غالبية الأعصاب المتعاطفة sympathetic تتصل مع عقد محيطية مفرزة للـ norepinephrine. إذن الأعصاب المحيطية الصادرة تفرز كلا من الـ acetylcholine والـ norepinephrine (من الناحية التطورية الأول هو الأقدم كما بينا في مقال سابق).

الألياف المحيطية الواردة afferent إلى الجهاز العصبي المركزي هي عموما مفرزة للـ glutamate، ولكن بعضها تفرز نواقل أخرى تدخل تحت مسمى “الببتيدات العصبية” neuropeptides. الألياف المحيطية الواردة تفرز عددا كبيرا من الببتيدات العصبية المختلفة. أهم هذه الببتيدات أو أشهرها هو ببتيد يسمى substance P. هذا الببتيد يفرز من الألياف العصبية الناقلة لحس الألم.

هناك أيضا في الجهاز العصبي المركزي ببتيدات عصبية تثبيطية هي “الببتيدات الأفيونية” opioid peptides. الببتيدات الأفيونية تثبط الخلايا العصبية الناقلة لحس الألم وهي بذلك تملك تأثيرا مسكنا للألم analgesic.

أنوية الرفاء

أشرنا في الأعلى إلى أنوية الرفاء raphe nuclei. كلمة الرِّفاءraphe هي يونانية الأصلραφή ومعناها بالإنكليزية هو seam، أي الخط الذي تلتقي عنده قطعتان من القماش بعد خياطتهما، كما في الصورة التالية:

أنوية الرفاء سميت بهذا الاسم لأنها تقع في وسط مقطع جذع الدماغ وتصل بين شطريه الأيمن والأيسر. هذه الأنوية تعتبر جزءا من التشكل الشبكي وميزتها كما قلنا هي إفرازها للـ serotonin.

الـ serotonin هو عموما مادة نادرة في الجسم البشري. معظم الـ serotonin (حوالي 90%) هو موجود في خلايا مبطنة لجدران القناة الهضمية تسمى enterochromaffin cells. إفراز الـ serotonin من هذه الخلايا يؤدي لتحفيز حركة القناة الهضمية وإفرازاتها. أيضا الـ serotonin هو معروف طبيا بأنه محفز للإقياء (بسبب تأثيره على “منطقة زناد المستقبلات الكيماوية” chemoreceptor trigger zone الموجودة في قعر البطين الرابع). إذن وظيفة الـ serotonin هي تحريك القناة الهضمية في الاتجاهين (نحو الأسفل والأعلى)، أي أنه يهدف لتفريغ القناة الهضمية.

وجود الخلايا المفرزة للـ serotonin في الجهاز العصبي المركزي هو أمر قديم جدا، بدليل أن مثل هذه الخلايا هي موجودة لدى الديدان. هذه الدراسة قارنت بين تكوين الجهاز العصبي لدى الفقاريات vertebrates ولدى فروع أخرى من ثنائيات الجانب bilaterians (كمفصليات الأرجل arthropods والديدان) وتوصلت إلى أن الجهاز العصبي المركزي لدى ثنائيات الجانب الأولى urbilaterians كان يحوي في مركزه عمودا من الخلايا المفرزة للـ serotonin، وحول هذا العمود كانت توجد خلايا مفرزة للـ acetylcholine، وحول هذه الخلايا كانت توجد خلايا ربطية interneurons من نوع ما، وحول هذه الخلايا كانت توجد خلايا حسية.

الرسم التالي (مصدره نفس الدراسة) يعبر عن مقارنة بين الجهاز العصبي لدودة حلقية (على اليسار) والجهاز العصبي لفأر (على اليمين):

الخلايا المفرزة للـ serotonin تظهر باللون الأحمر، الخلايا المفرزة للـ acetylcholine تظهر باللون البنفسجي، الخلايا الربطية interneurons تظهر باللون الوردي، الخلايا الحسية الجذعية تظهر باللون الأزرق الفاتح، الخلايا المفرزة للـ vasotocin تظهر باللون البرتقالي، خلايا “الساعة الجزيئية” molecular clock تظهر باللون الأخضر، الخلايا الحسية المستقبلة للضوء photoreceptors تظهر باللونين الأبيض والأصفر (نوعان مختلفان)

جسم الدودة هو على ما أظن الأقرب إلى جسم ثنائيات الجانب البدائية urbilaterians. لو أخذنا جسم الدودة كمثال فيمكننا أن نتخيل أن ثنائيات الجانب البدائية كانت تملك نوعين من المستقبلات الضوئية في رأسها (أشرت في مقالات سابقة إلى موضوع “العين الجدارية” parietal eye التي توجد لدى بعض الفقاريات)، وتملك مستقبلات حسية على جذعها، وتملك خلايا مسؤولة عن الإيقاع اليومي circadian rhythm (“الساعة الجزيئية”)، وتملك خلايا مفرزة لهرمونات الفص النخامي العصبي neurohypophysial hormones (النوعان الأخيران من الخلايا يوجدان لدى الثدييات ضمن “ما تحت الثلم” hypothalamus). بالنسبة للخلايا المفرزة للـ acetylcholine فهي الخلايا التأثيرية المسؤولة عن تقليص العضلات والإفراز من الغدد. الخلايا الربطية وظيفتها تنسيق عمل الخلايا التأثيرية والربط بين عمل هذه الخلايا وبين البيانات القادمة من الخلايا الحسية.

الخلايا المفرزة للـ serotonin تحتل موقعا لافتا في جسم الحيوان ثنائي الجانب—هي توجد في مركز الجسم. السؤال المحير هو ما هي وظيفة هذه الخلايا؟

تاريخيا كان هناك جدل كبير حول وظيفة الخلايا المفرزة للـ serotonin. الباحثون يعتقدون أن هذه الخلايا تلعب دورا محوريا في عمل الجهاز العصبي المركزي، بدليل أن كثيرا من الأمراض النفسية تعالج حاليا بواسطة أدوية تزيد تركيز الـ serotonin في التشابكات العصبية (مثلا الأدوية المسماة (SSRIs) selective serotonin reuptake inhibitors تستخدم في معالجة الاكتئاب والقلق وغير ذلك). بسبب أهمية الـ serotonin في علاج الأمراض النفسية هناك اهتمام بحثي كبير بهذا الناقل العصبي ووظائفه، وخلال السنوات الأخيرة تم إنتاج كم كبير من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. من يقرأ في هذه الدراسات يمكنه أن يكون فكرة عن الهدف الأصلي للـ serotonin.

وظائف الـ serotonin لدى الإنسان هي معقدة وصعبة الفهم، ولكن لو نظرنا إلى الديدان (كما فعل بعض الباحثين) فإن الصورة ستصبح أوضح. على ما يبدو فإن إفراز الـ serotonin لدى الديدان هو مؤشر على بلوغ الدودة حالة “الإشباع الحسي” sensory satisfaction.

عندما تشعر الدودة الجائعة بوجود طعام فإن هذا يؤدي لإفراز الـ dopamine في جهازها العصبي المركزي. الـ dopamine هو ناقل عصبي ينتمي لأحاديات الأمين monoamines (كالـ serotonin والـ norepinephrine وغيرهما). حسب النظريات الحالية فإن وظيفة الـ dopamine في الدماغ هي تحفيز الحيوان على طلب إحساس (إيجابي) معين؛ مثلا هو يشجع الدودة على طلب الشعور بالشبع الناتج عن تناول الغذاء. عندما تحصل الدودة على الغذاء بالفعل فإن هذا يؤدي لإفراز الـ serotonin، وهو ما يؤدي لتوقف الدودة عن طلب الغذاء، ليس لأنها لم تعد بحاجة له ولكن لأنها وجدته. الـ serotonin هو ليس مناقضا للـ dopamine ولكن إفراز الـ dopamine هو وسيلة للوصول إلى مرحلة إفراز الـ serotonin.

لو أردنا أن نبسط المسألة فيمكننا أن نقول ما يلي: الـ dopamine يفتح الشهية، والـ serotonin يكبح الشهية، ليس لأن الـ serotonin هو مناهض للشهية، ولكن لأن الشهية هي مجرد وسيلة للوصول إلى الهدف (الذي هو اللذة) وليست الهدف بحد ذاته. في كتابات الباحثين اسم الـ serotonin يرتبط عادة باللذة والسعادة والراحة ونحو ذلك من الأحاسيس الإيجابية. أهم الأدوية النفسية التي تستخدم في معالجة القلق والاكتئاب تعتمد على زيادة تركيز الـ serotonin في التشابكات العصبية الدماغية.

إذن الـ serotonin يعبر عن “اللذة” أو “الشبع”. كلمة “الشبع” يمكن أن تفهم بمعان عديدة. بعض الباحثين يفهمون من كلمة الشبع عدم الرغبة في أكل الطعام وعدم الرغبة في ممارسة العملية الجنسية. هناك آخرون يفهمون من هذه الكلمة “الاكتفاء الاجتماعي”، بمعنى أن يشعر الحيوان بأنه أصبح مسيطرا في مجتمعه. بعض الباحثين حقنوا حيوان الـ lobster بالـ serotonin، والنتيجة كانت أن الحيوان صار يتصرف وكأنه الزعيم أو الفرد المهيمن في مجتمعه. هم فسروا هذه النتيجة بأن الحيوان بلغ شعور “الشبع الاجتماعي”.

هذه النتيجة تتوافق مع الطرح الذي يقول أن رغبة الحيوان في قهر الحيوانات الأخرى في مجتمعه والسيطرة عليها هي غريزة بدائية لا تختلف عن غريزة الجوع والرغبة الجنسية.

رغم هذه التطورات في فهم وظيفة الـ serotonin إلا أن هناك مسائل ما تزال غامضة ومحل جدل. مثلا الباحثون يتجادلون حول دور الـ serotonin في تنظيم الإيقاع اليومي circadian rhythm وحول علاقة ذلك بمرض الاكتئاب. أنا سأتحدث عن هذه القضية وغيرها لاحقا، ولكنني الآن سأقول باختصار ما يلي: من الممكن في رأيي أن نفهم دور الـ serotonin في تنظيم الإيقاع اليومي لو أننا اعتبرنا أن “اليقظة” هي حالة “شبع” من الشعور بالنعاس. عندما ينام الإنسان فإن إفراز الـ serotonin في دماغه يقل، وعندما يستيقظ فإن إفراز الـ serotonin في دماغه يزداد: الحاجة للنوم أو النعاس هو شعور غريزي يشبه الشعور بالجوع والعطش، واليقظة هي حالة من الشبع أو الاكتفاء.

هناك أيضا جدل ظهر حديثا حول دور الـ serotonin في الذاكرة والتعلم. بعض الدراسات أشارت إلى أن الـ serotonin هو ضروري لعمل الذاكرة طويلة الأجل long-term memory، وهناك دراسات لاحظت أن مستقبلات الـ serotonin الموجودة على “حصان البحر” hippocampus (العضو المسؤول عن تخزين المعلومات في ذاكرة المخ) هي أقل عددا لدى مرضى الاكتئاب. الباحثون ربطوا بين هذه الظاهرة وبين الضمور الذي يصيب حصان البحر لدى مرضى الاكتئاب، وبناء على هذا الربط اقترح البعض أن ضمور حصان البحر هو متعلق بظهور أعراض مرض الاكتئاب.

الباحثون لاحظوا أيضا أن الـ dopamine هو ضروري جدا لعمل القشرة أمام الجبهية prefrontal cortex. هذه القشرة هي المسؤولة عن “المعالجة المنطقية” في الدماغ البشري وهي على الأغلب مقر ما يسمى بالذاكرة قصيرة الأجل short-term memory أو ذاكرة العمل working memory. طالما أن الـ dopamine هو ضروري لعمل القشرة أمام الجبهية فهذا يعني أنه ضروري لعمل الذاكرة قصيرة الأجل.

إذن الـ dopamine هو ضروري لعمل الذاكرة قصيرة الأجل والـ serotonin هو ضروري لعمل الذاكرة طويلة الأجل. هل يمكننا أن نربط هذه الملاحظات بالكلام الذي ذكرناه في الأعلى عن الوظائف البدائية لكل من الـ dopamine والـ serotonin؟

لو أعملنا خيالنا فيمكننا أن نوجد رابطا. الوظيفة الأساسية “للذاكرة قصيرة الأجل” أو “ذاكرة العمل” هي معالجة البيانات (كما ذكرت في مقال سابق عندما قارنت بين عمل العقل البشري والكومبيوتر). الذاكرة طويلة الأجل تعبر عن “المعرفة” التي يملكها الإنسان، وأما الذاكرة قصيرة الأجل فهي وسيلة الإنسان لاكتساب المعرفة عبر معالجة البيانات. لو أردنا أن نعمل خيالنا وقريحتنا الفلسفية والأدبية فيمكننا أن نقول ما يلي: الإنسان يعالج البيانات في الذاكرة قصيرة الأجل عندما يكون “جائعا للمعرفة”، وينقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة الأجل بعد أن يكون قد توصل إلى المعرفة، أي بعد أن يكون قد بلغ حالة “الشبع المعرفي” cognitive satisfaction (هذا المصطلح ليس له أصل وهو اختراع من عندي).

سوف أتحدث مستقبلا بمزيد من التفصيل عن عمل أنظمة الـ serotonin والـ dopamine وغيرها، ولكنني في المقال القادم سوف أستكمل الحديث عن مقطع الدماغ الأوسط.

النسخة الأولى التي نشرتها من هذا المقال كانت تحوي خطأ مؤسفا. أنا زعمت أن بعض المصادر تقول أن عدد قطع الدماغ الخلفي هو 11. هذه المصادر تتحدث عن دماغ الفأر وليس دماغ الإنسان. عدد قطع الدماغ الخلفي عند الإنسان هو 8. لقد قمت بتصحيح الخطأ وأعتذر عنه.

لقد صححت خطأ آخر: إفراز الـ serotonin يزداد أثناء اليقظة ويقل أثناء النوم. هذا الخطأ هو مجرد خطأ مطبعي.

تحية طيبة وبعد أستاذ هاني

حقيقة أشكرك من قلبي على هذه الجهود الرائعة

وصدقاً أنا من المهتمين جداً بهذه العلوم

حيث أنني مقدم على شيء حكم عليه من قبل بعض أساتذة الجامعة وغيرهم بأنه ( علم جديد )

وهو ( الترميز البلوري الكهروكيميائي الضوئي )

وحيث أن مدونتك غنية جداً بما أحتاج إليه من معلومات

ولكن لدي سؤال أرجو قبول عذري لسؤاله

هل ما سردته من معلوماته بوقائع علمية وأبحاث مختارة عن مصادر موثوقة؟

أتمنى الرد على سؤالي

ومساعدتي فيما أنا عليه وبه

تحياتي وتقديري وشكري لك الجزيل

( عرفت عنك بالصدفة )

أهلا وسهلا بك…

لا أفهم ما هو مرادك. إن كنت تريد اعتماد مقالاتي كمصدر معلومات لأبحاثك فالجواب طبعا هو أن هذا لا يجوز… لا يجوز أن تعتمد على مقال غير موثق كمصدر معلومات لبحث علمي أو لمقال علمي جاد… مدونتي هي مدونة شخصية وما أكتبه فيها هو أقرب للخواطر وليس أبحاثا علمية… أنا لا أقول أن معلوماتي غير صحيحة… هي طبعا كلها صحيحة (حسب علمي)… ولكنها ليست موثقة بشكل صحيح… أنا أوثق بعض المعلومات الواردة في المقالات وليس كلها… أحيانا أنا أورد اجتهادات شخصية من عندي ليست مذكورة في مصادر (ولكنني عندما أفعل ذلك أبينه بشكل صريح)…

أنا لا أكتب شيئا دون أن أكون قد قرأته في مصدر… عندما أكتب شيئا لم أقرأه في مصدر فإنني أقول ذلك…

من يريد أن يعرف مصدر معلومة غير موثقة ذكرتها في أحد المقالات فعليه أن يفعل ما يلي:

أولا، افتح مقال ويكيبيديا المتعلق بالموضوع، وابحث عن المعلومة التي تريدها. إن وجدتها وكان لها مصدر مذكور فانظر في المصدر وتحقق من وجود المعلومة فيه بالفعل (لا يجوز الوثوق بمعلومات ويكيبيديا دون التحقق منها، حتى ولو كانت منسوبة إلى مصدر).

ثانيا، في حال لم تجد المعلومة في ويكيبيديا، أو في حال وجدتها ولكنها غير موثقة، أو في حال كانت منسوبة زورا إلى مصدر وتبين لك عند الرجوع إليه أنها غير مذكورة فيه، فعليك أن تبحث في google عن الشيء الذي تريد المعلومات حوله. ستظهر لك العديد من الدراسات والمقالات مع تواريخها، وربما تظهر لك روابط كتب أيضا.

ثالثا، في حال فعلت كل هذه الأمور ولم تجد المعلومة فبإمكانك أن تراجعني وسأدلك على المصدر الذي أتيت منه بالمعلومة.