ما يلي كلام للباحث Karl Heinrich Menges المتخصص في اللغات الألطائية (توفي في عام 1999):

Along with the great majority of the languages of mankind, the Altajic languages are agglutinative, and within the multitude of agglutinative languages they, as well as Uralic, Jukagir, Drāviḍian, Japanese, and Korean, show agglutination by suffixes only. Thus the first syllable of an Altajic word is also always its first stem or root syllable. Fusion or, finally, concretion of suffixal elements with stem or root syllables is generally unknown, and when it occurs, it does so due to laws of assimilation and/or contraction found in one or the other of the single languages or branches, but never in an entire group as typical or regular for that group.

ما يلي ترجمة للكلام:

اللغات الألطائية هي لصقية agglutinative كالغالبية العظمى من اللغات البشرية، وضمن جموع اللغات اللصقية هي (كالأورالية واليوكاغر Jukagir والدرافيدية واليابانية والكورية) تبدي خاصية اللصق عبر اللواحق suffixes فقط. لهذا السبب فإن المقطع الأول من الكلمة الألطائية هو دائما أيضا المقطع الأول من جذع الكلمة أو جذرها. الصَّهْر fusion أو (في النهاية) تكتل مكونات اللواحق مع مقاطع الجذوع أو الجذور هو عموما غير معروف، وعندما يحدث فهو يحدث بسبب قوانين الإدغام و/أو التكتل الموجودة في بعض اللغات أو الفروع، ولكن ليس في مجموعة كاملة بشكل مميز أو منتظم في تلك المجموعة.

اللغات الألطائية عند Menges (هو يكتب اسمها هكذا Altajic) تشمل اللغات التركية والمنغولية والطنغوسية. كلامه المنقول في الأعلى يشمل جميع اللغات التي سماها Max Müller باسم اللغات الطورانية.

معظم اللغات البشرية هي لغات لصقية. مفهوم “اللغات اللصقية” يدرس ضمن حقل يسمى التصنيف المورفولوجي morphological typology. المقصود بالمورفولوجيا هو دراسة العناصر اللغوية التي تتكون منها الكلمات (التي تسمى مورفيمات morphemes).

الباحثون تقليديا يصنفون اللغات حسب نوعها المورفولوجي ضمن الفئات الأساسية التالية:

- اللغات التحليلية analytic أو العازلة isolating (مثلا اللغة الصينية)

- اللغات اللصقية agglutinative (مثلا اللغة التركية)

- اللغات الصَّهْرية fusional (تسمى أيضا التصريفية inflective ولكن هذه التسمية على ما أعتقد هي مضللة)

مثل هذه التصنيفات هي عبارة عن مفاهيم تقريبية أكثر من كونها مفاهيم علمية دقيقة. حاليا بعض الباحثين يتجنبون استخدام مثل هذه التصنيفات العامة ويفضلون الحديث عن خصائص محددة.

التركيب synthesis

إحدى الخصائص المهمة في التصنيف المورفولوجي هي خاصية التركيب synthesis. معنى التركيب باختصار هو وجود الأحرف الزائدة affixes في الكلمات (الأحرف الزائدة تشمل اللواحق suffixes والسوابق prefixes والدواخل infixes).

مثلا لو أخذنا كلمة teachers في اللغة الإنكليزية وحاولنا أن نحلل هذه الكلمة مورفولوجيا فإننا سنجد أنها تتكون من ثلاثة عناصر (مورفيمات). العنصر أو المورفيم الأول هو –teach. هذا المورفيم هو جذر الكلمة وهو يعني “تعليم”. بقية المورفيمات في الكلمة ما عدا الجذر تسمى أحرفا زائدة affixes. الحرف الزائد الأول في مثالنا (والمورفيم الثاني) هو اللاحقة er– التي تستخدم في اللغات الجرمانية لاشتقاق اسم الفاعل (actor noun). عندما نضيف اللاحقة er– إلى الجذر –teach فإن الكلمة الناتجة هي –teacher التي تعني “معلم” (اسم فاعل). إضافة اللاحقة er– إلى الجذر هو مثال على عملية تسمى في علم المورفولوجيا بالاشتقاق derivation. معنى الاشتقاق هو إضافة حرف زائد إلى الكلمة بهدف صياغة كلمة من نوع مختلف عن الكلمة الأصلية. مثلا كلمة teach قبل إضافة الحرف الزائد er– إليها لم تكن اسم فاعل، ولكن بعد إضافة الحرف الزائد إليها أصبحت اسم فاعل، أي أن نوع الكلمة تغير، وبالتالي هذه عملية اشتقاقية.

المورفيم الثالث والأخير في مثالنا هو لاحقة الجمع s– (تلفظ [z]). هذه اللاحقة غيرت معنى الكلمة ولكن التغيير لم يؤد إلى تغيير نوع الكلمة. كلمة teachers المجموعة هي اسم فاعل مثل كلمة teacher المفردة. اللواحق التي تغير أو تعدل المعنى دون أن تغير نوع الكلمة تسمى لواحق تصريفية inflectional.

الجذر مع الأحرف الزائدة الاشتقاقية (دون التصريفية) يسمى الجذع stem.

إذن كلمة teachers تحوي ثلاثة مورفيمات (teach-er-s)، وبعض هذه المورفيمات هي أحرف زائدة لا يمكن أن تستخدم ككلمات مستقلة. هذا مثال على التركيب synthesis.

معظم لغات العالم تعتمد على التركيب في المورفولوجيا، ولكن هناك قلة من اللغات التي تخلو (أو بالأحرى تكاد تخلو) من التركيب. أبرز مثال هو اللغة الصينية. في اللغة الصينية وجود الأحرف الزائدة في الكلمات هو شبه معدوم. كل كلمة صينية تحوي الجذر فقط دون أية أحرف زائدة. كثير من الكلمات الصينية هي كلمات مجمَّعة compounds تضم أكثر من جذر واحد، ولكن مثل هذه الكلمات لا تعتبر تركيبية synthetic لأن الجذور لا تعتبر أحرفا زائدة.

مثلا كلمة péngyǒu (التي تعني “صديق”) هي في الأصل كلمة مجمّعة من كلمتين péng yǒu (ولهذا السبب تكتب برمزين 朋友). كل كلمة من هاتين الكلمتين هي جذر مستقل يمكن استخدامه ككلمة مستقلة. لهذا السبب مثل هذه الكلمة لا تدل على وجود التركيب المورفولوجي في اللغة الصينية.

اللغة الصينية تسمى لغة تحليلية analytic لأنها تفتقر للتركيب المورفولوجي (سواء الاشتقاقي أم التصريفي). التحليل في التصنيف المورفولوجي هو نقيض التركيب. لا توجد في العالم لغات تحليلية نقية ولا لغات تركيبية نقية— كل اللغات فيها مزيج من النمطين. مثلا في اللغة الإنكليزية لكي نصوغ الزمن الفعلي المستقبل future tense فإننا نستخدم التحليل وليس التركيب. مثلا لكي نقول “سوف يعلم” فإننا نستخدم الفعل المساعد will مع الفعل teach، والنتيجة النهائية هي will teach (أما في اللغة الفرنسية فصياغة الفعل المستقبل هي ممكنة أيضا عن طريق التركيب. مثلا الفعل المستقبل parlera يحوي اللاحقة التصريفية a– مضافة إلى الجذع –parler).

اللغة الإنكليزية القديمة Old English (التي كانت مستخدمة حتى القرن 12) كانت لغة تركيبية إلى حد كبير (كبقية اللغات الجرمانية والهندو-أوروبية)، ولكن اللغة الإنكليزية المعاصرة Modern English تكاد تخلو تقريبا من التركيب. لهذا السبب كثير من الناس يعتبرون اللغة الإنكليزية المعاصرة لغة تحليلية. طبعا لا يوجد حد فاصل يميز بين اللغات “التحليلية” و”التركيبية”، لأن التحليل والتركيب كما قلنا هما موجودان بنسب مختلفة في جميع اللغات.

الباحث اللغوي الأميركي Joseph Greenberg (أحد أشهر الباحثين اللغويين في القرن العشرين) اقترح في عام 1960 مقياسا كميا للمقارنة بين اللغات حسب نسبة التركيب. اسم المقياس هو synthetic index (المؤشر التركيبي)، وقيمته تعادل متوسط عدد المورفيمات في كل كلمة. اللغة التحليلية المثالية يجب أن تحقق القيمة 1 على هذا المؤشر (مورفيم واحد لكل كلمة). اللغة الإنكليزية حققت القيمة 1.67 على هذا المؤشر، واللغة اليونانية حققت القيمة 1.82، أما اللغة التركية (المكتوبة) فحققت القيمة 2.33. هذا الفرق هو أمر متوقع لأن اللغة التركية (واللغات اللصقية عموما) تستخدم الأحرف الزائدة بشكل أكبر من اللغات الصهرية fusional (كاللغات الهندو-أوروبية والسامية). لهذا السبب إطلاق مسمى “اللغات التصريفية” inflective languages على اللغات الصهرية هو على ما أظن أمر مضلل لأنه يوهم الناس بأن هذه اللغات تحوي أكبر قدر من التصريف، وهذا ليس صحيحا.

اللغات اللصقية تتميز بأعلى القيم على مؤشر التركيب، وهذا أمر يفهمه من يعرفون اللغات اللصقية. مثلا في اللغة التركية الكلمات يمكن أن تصبح طويلة جدا بسبب تراكم الأحرف الزائدة (حسب ويكيبيديا فإن أطول كلمة معروفة في اللغة التركية تحوي 70 حرفا وهي muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine. معنى هذه الكلمة هو “وكأنك من أولئك الذين ربما لا نستطيع بسهولة أن نجعلهم من صانعي غير الموفّقين”). طبعا الكلمات التركية هي ليست دائما طويلة جدا ولكنها يمكن أن تكون طويلة جدا في بعض الأحيان.

الكلمات الألمانية يمكن أيضا أن تكون طويلة جدا (حسب ويكيبيديا أطول كلمة ألمانية هي Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft)، ولكن طول الكلمات الألمانية يعود إلى التجميع compounding وليس إلى التركيب synthesis.

اللغات التي تحقق قيما عالية جدا على مؤشر التركيب هي اللغات التي يسميها الباحثون “متعددة التركيب” polysynthetic. اللغات الألطائية والطورانية لا تنتمي إلى هذا الصنف. هذا الصنف من اللغات يشمل أساسا اللغات التالية:

- لغات الإسكيمو والأليوت Eskimo–Aleut المحكية في المنطقة القطبية الشمالية في أقصى شمال أميركا الشمالية

- لغات تشوكتكا وكامشاتكا Chukotko-Kamchatkan المحكية في أقصى شرق سيبيريا

- لغة الأينو Ainu (السكان الأصليين لليابان)

أيضا بعض لغات السكان الأصليين لأستراليا وغينيا الجديدة والقارتين الأميركيتين تتميز بأنها متعددة التركيب.

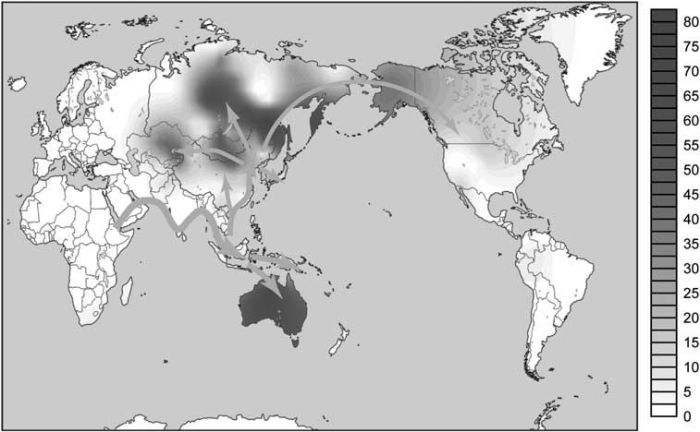

من توزع اللغات متعددة التركيب يتبين أن هذه اللغات تتواجد على أطراف القسم الشرقي من العالم. السكان الأصليون للقارتين الأميركيتين جاؤوا أصلا من شرق سيبيريا. أيضا الإسكيمو (والأليوت) جاؤوا أصلا من سيبيريا. الأينو (السكان الأصليون لليابان) جاؤوا من شرق آسيا أو من شرق سيبيريا. سكان سيبيريا عموما جاؤوا من شرق آسيا ووسط آسيا بعد تاريخ 16,000 عام قبل الميلاد (سيبيريا قبل ذلك الوقت لم تكن على الأغلب مأهولة). السكان الأصليون لأستراليا وغينيا الجديدة جاؤوا من جنوب شرق آسيا.

الخلاصة هي أن اللغات متعددة التركيب تبدو وكأنها كانت محكية قديما في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وغينيا الجديدة (أي على الساحل الغربي للمحيط الهادي الممتد من منشوريا إلى أستراليا وغينيا الجديدة). بعد نهاية الذروة الجليدية الأخيرة Last Glacial Maximum (التي انتهت قبل حوالي 18,000 عام) تمدد سكان شرق آسيا شمالا نحو شرق سيبيريا، وهذا ربما يكون سبب وصول اللغات متعددة التركيب إلى شبه جزيرة تشوكتكا وشبه جزيرة كامشاتكا (في أقصى شرق سيبيريا) وإلى المنطقة القطبية الشمالية (الإسكيمو) وإلى القارتين الأميركيتين. بالنسبة لسكان شرق آسيا وجنوب شرق آسيا الذين كانوا يتحدثون اللغات متعددة التركيب فمن الممكن أنهم انقرضوا بعد وصول متحدثي اللغات السائدة حاليا في تلك المناطق.

الدراسات الجينية الحديثة بينت أن معظم الذكور في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا يحملون على الكروموسوم الأبوي Y العلامة Haplogroup O، أما السكان الأصليون لأستراليا ونيوزيلندا فتهيمن عليهم العلامة Haplogroup C، وهذه العلامة هي أيضا المهيمنة في منشوريا ومنغوليا وشرق سيبيريا (توجد بنسبة عالية لدى متحدثي اللغات الطنغوسية والمنغولية وبعض متحدثي اللغات التركية). العلامة Haplogroup C توجد أيضا بنسب ضئيلة في المناطق التي تهيمن فيها حاليا العلامة Haplogroup O.

من الناحية الجينية العلامة Haplogroup C هي أقدم بكثير من العلامة Haplogroup O (بمعنى أن حملة العلامة Haplogroup C كانوا موجودين قبل عشرات آلاف السنين من ظهور العلامة Haplogroup O)، ومن حيث التوزع الجغرافي الباحثون يعتقدون أن توزع العلامة Haplogroup C يثبت أنها الأقدم في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، وأما العلامة Haplogroup O فهي أتت لاحقا (في رأيي أنها أتت من آسيا الوسطى عبر منطقة Gansu).

العلامة النادرة Haplogroup D هي أيضا قديمة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، والباحثون يعتقدون أنها وصلت إلى هناك ضمن نفس موجة الهجرة التي أوصلت العلامة Haplogroup C. العلامة Haplogroup D توجد حاليا في عدة مناطق منعزلة من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا (في جزر Andaman في خليج البنغال، وفي التيبت، وبنسبة لا بأس بها عند اليابانيين، وأيضا في شرق سيبيريا).

العلامة Haplogroup N (المميزة لمتحدثي اللغات الأورالية) توجد حاليا بنسب ضئيلة في شرق آسيا وشرق سيبيريا، ولكن اللافت هو أن نسبة هذه العلامة ترتفع بشكل ملحوظ في هوامش منطقة شرق سيبيريا (عند أتراك الياقوت Yakuts الذين يسكنون في القسم الشمالي من منطقة شرق سيبيريا، وفي منطقتي تشوكتكا وكامشاتكا في أقصى شرق سيبيريا). هذه العلامة هي موجودة أيضا لدى الإسكيمو بنسبة أعلى من نسبة العلامة Haplogroup C. هذا التوزع النائي لهذه العلامة يدل على أنها أقدم في شرق سيبيريا من العلامة Haplogroup C (التي تتركز أكثر في المنتصف).

طبعا أقدم علامة على الإطلاق في شرق سيبيريا هي العلامة Haplogroup Q المهيمنة حاليا لدى السكان الأصليين للقارتين الأميركيتين. حملة هذه العلامة هم على ما يبدو أول من انتشر في سيبيريا من البشر المعاصرين بعد نهاية الذروة الجليدية الأخيرة (في رأيي أنهم أتوا من المنطقة الواقعة شمال جبال ألطاي في الجنوب الأوسط لسيبيريا). حملة هذه العلامة عبروا من شرق سيبيريا إلى الأميركيتين وهيمنوا هناك. لاحقا وجود هذه العلامة تضاءل في شرق سيبيريا بسبب وصول حملة العلامة Haplogroup N (الذين في رأيي تعود أصولهم إلى القسم الشرقي من آسيا الوسطى، أي أن موطنهم خلال فترة الذروة الجليدية الأخيرة كان يقع إلى الجنوب من موطن حملة العلامة Haplogroup Q). لاحقا وجود العلامة Haplogroup N في شرق سيبيريا تضاءل بدوره بسبب انتشار حملة العلامة Haplogroup C، وتحديدا الفرع Haplogroup C3-M217 (الذي تعود أصوله في رأيي إلى منشوريا وكوريا والصين الشمالية).

الخلاصة هي أن العلامتين Haplogroup C و Haplogroup D كانتا توجدان في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا قبل ظهور العلامة Haplogroup O. حاليا العلامة الأخيرة هي الطاغية هناك، وأما العلامتان C وD فهما تتركزان في المناطق المعزولة والنائية التي سردتها في الأعلى (أستراليا، جزر Andaman، التيبت، اليابان، منشوريا، منغوليا، شرق سيبيريا). على الأغلب أن العلامة Haplogroup O طغت في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا بسبب ارتباطها باكتشاف الزراعة في تلك المناطق قبل حوالي 10,000 عام. أصحاب هذه العلامة (الذين كانوا يتحدثون لغة قليلة التركيب من فصيلة اللغة الصينية) هم الذين نشروا الزراعة في ذلك القسم من العالم، ولهذا السبب هم تكاثروا وطغوا على السكان الأصليين من حملة العلامتين C و D (الذين كانوا يتحدثون لغات لصقية عالية التركيب).

حاليا بقايا اللغات اللصقية التركيبية ما زالت موجودة في المناطق النائية المحيطة بالصين، والملاحظ أن شدة التركيب في هذه اللغات تزداد كلما ازداد البعد عن الصين (حيث ظهرت الزراعة). الألطائيون تاريخيا كانوا يعيشون بجوار الصين (في منشوريا ومنغوليا)، ومن الممكن أن التأثير الثقافي الصيني هو السبب الذي جعل اللغات الألطائية تفقد جزءا من قوتها التركيبية مقارنة باللغات متعددة التركيب المحكية في المناطق النائية التي سردتها في الأعلى (سيبيريا والمنطقة القطبية الشمالية والأميركيتين وأستراليا وغينيا الجديدة).

هذه النظرية التي تربط بين العلامات الجينية وبين نوعية اللغات في القسم الشرقي من العالم هي اجتهاد من عندي. أنا لا أزعم أنها صحيحة بالمطلق ولكنها مجرد أفكار للنقاش.

القوة exponence

خاصية التركيب التي تحدثت عنها في الأعلى هي الفارق الأهم الذي يميز بين اللغات التي تسمى بالتحليلية (كاللغة الصينية ومعظم لغات جنوب شرق آسيا) وبين اللغات التي تسمى بالتركيبية (اللغات اللصقية والصهرية المحكية في معظم مناطق العالم الأخرى).

خاصية القوة exponence (الترجمة هي اجتهاد من عندي ككل الترجمات الأخرى) هي الفارق الأهم الذي يميز بين اللغات اللصقية (كاللغات الألطائية والطورانية ومعظم لغات العالم) وبين اللغات الصهرية fusional (كاللغات الهندو-أوروبية والسامية).

القوة هي خاصية متعلقة بالأحرف الزائدة (خاصة التصريفية). الأحرف الزائدة التصريفية inflectional affixes التي تفيد أكثر من معنى في آن واحد (في نفس الكلمة) تسمى متعددة القوة polyexponential، والأحرف الزائدة التصريفية التي لا تفيد سوى معنى واحدا تسمى أحادية القوة monoexponential.

الأحرف الزائدة التصريفية في اللغات اللصقية هي أحادية القوة. مثلا في اللغة التركية اللاحقة ler– تفيد معنى الجمع ولا تفيد أي معنى آخر سوى هذا المعنى. اللاحقة iyor– تفيد معنى المضارعة في الأفعال ولا تفيد أي معنى آخر سوى هذا المعنى. اللاحقة di– تفيد التصريف الماضي في الأفعال ولا يوجد لها أي معنى آخر.

في اللغات الصهرية الأحرف الزائدة التصريفية يمكن أن تكون متعددة القوة. مثلا في اللغة العربية الحرف الزائد ā– (الألف الممدودة) في كلمة “مُعَلِّمان” يفيد معنيين هما التثنية والرفع، والحرف الزائد ay– في كلمة “مُعَلِّمَيْن” يفيد معنيين هما التثنية والنصب أو الجر. الحرف الزائد u– (الضمة) في نهاية كلمة “معلمٌ” يفيد معنيين هما الإفراد والرفع، والحرف الزائد a– (الفتحة) في نهاية كلمة “معلمًا” يفيد معنيين هما الإفراد والنصب، والحرف الزائد i– (الكسرة) في نهاية كلمة “معلمٍ” يفيد معنيين هما الإفراد والجر.

ميزة تعدد القوة موجودة أيضا في اللغات الهندو-أوروبية. هذه الميزة تجعل قواعد النحو أعقد مقارنة باللغات اللصقية، ولكنها تؤدي إلى تقليل نسبة التركيب synthesis، لأنها تقلل العدد الكلي للأحرف الزائدة. مثلا في اللغة التركية نحن نحتاج إلى استخدام لاحقتين منفصلتين للتعبير عن معنيي الجمع والنصب هما لاحقة الجمع ler– ولاحقة النصب i– (مجموعهما سوية هو leri-)، أما في اللغة العربية فالحرف الزائد ī– (الياء الممدودة) هو لوحده يختزل معنيي الجمع والنصب (كما في عبارة “معلمي المدرسة”).

ميزة تعدد القوة في الأحرف الزائدة هي نادرة ولا تكاد توجد خارج العائلتين السامية والهندو-أوروبية. الباحثون يرون أن هذه الميزة هي غير قابلة للانتشار المناطقي:

Polyexponence is extremely resistant to areal spread. In turn, some instances are well-attested throughout many branches of their families. This suggests great genealogical stability, and current distributions across individual families perhaps point to historical relationships beyond the reach of the comparative method.

An example of this is coexponence of case with number. This pattern is a stable feature of archaic Indo-European case systems, represented here by German, Greek and Russian. It is also found in several branches of Uralic (here, in Finnish and Nenets). Apart from this, case+number coexponence shows up in Eskimo, Chukchi (Siberia), Yaqui (Uto-Aztecan; northern Mexico), and Lugbara (Central Sudanic; Uganda). However, on closer inspection, in most of these languages the phenomenon is different from the one in Uralic and Indo-European (e.g., limited to individual cases or subsets of nouns as in Chukchi, or resulting from total case-neutralization in the plural as in Yaqui). This suggests that the distribution in Indo-European and Uralic perhaps reflects a singularity inherited from a common proto-language.

Source: Bickel, Balthasar & Nichols, Johanna. 2011. Exponence of Selected Inflectional Formatives. In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

هذا الباحث يقول أن تعدد القوة لا يوجد سوى في اللغات السامية واللغات الهندو-أوروبية واللغات الأورالية وبعض اللغات السيبيرية (وموجود أيضا في إحدى اللغات المكسيكية ولكنه ظهر هناك بسبب تطور محلي معزول). بما أن هذه الخاصية هي صعبة الانتقال بالانتشار المناطقي فهذا يرجح أنها موروثة من أصل مشترك (proto-language). الأصل المشترك حسب رأي هذا الباحث هو اللغة التي أنتجت كلا من اللغة الهندو-أوروبية البدائية Proto-Indo-European واللغة الأورالية البدائية Proto-Uralic، ولكن ليس اللغات السيبيرية، أي أنه يدعم فكرة العائلة الهندو-أورالية Indo-Uralic التي تقول أن اللغات الأورالية تمت بصلة قربى خاصة إلى اللغات الهندو-أوروبية. هذه الفكرة تحظى بتأييد ضعيف جدا بين الباحثين، ولكن هناك عددا أكبر من الباحثين يرون أن جميع اللغات المحكية في سيبيريا (بما في ذلك اللغات الأورالية) تمت بصلة قربى خاصة إلى العائلة الهندو-أوروبية. تسمية الأصل المشترك لكل هذه اللغات تختلف بين الباحثين، ولكن الباحث الشهير Joseph Greenberg اقترح عائلة لغوية أطلق عليها مسمى العائلة الأوراسية Eurasiatic تضم اللغات الهندو-أوروبية والأورالية والسيبيرية وأيضا اللغات الألطائية (بالمعنى الواسع Macro-Altaic الذي يضم اللغتين الكورية واليابانية). هذا الطرح لم يحظ بقبول واسع لدى الباحثين اللغويين لأن المنهجية التي اتبعها Greenberg هي مثيرة للجدل ولا تتوافق مع مبادئ علم اللغويات المقارن (هو اعتمد أساسا على مقارنة المفردات وبشكل عشوائي دون أن يقدم قوانين صوتية تفسر اختلاف نطق المفردات بين اللغات المختلفة).

الصهر fusion

خاصية الصهر هي ظاهرة فونولوجية (صوتية). معنى الصهر باختصار هو اندماج الكلمات مع بعضها فونولوجيا بحيث تلفظ ككلمة واحدة.

مثلا الفعل المستقبل في اللغة العربية قد يصاغ بإضافة السابقة –sa (مثلا “سيكتب”). المستشرقون يرون أن أصل هذه السابقة يعود إلى كلمة “سوف” (سوف يكتب > سيكتب). العرب دمجوا كلمة “سوف” صوتيا مع الفعل المضارع فكانت النتيجة هي السابقة –sa. هذا مثال على الصهر fusion.

الصهر لا يعني بالضرورة التركيب synthesis. مثلا في اللغة الإنكليزية الفعل المساعد will يمكن أن ينصهر مع الضمائر. مثلا بدلا من عبارة he will go يمكن أن يقال he’ll go. في هذا المثال كلمة will انصهرت مع الضمير he، ولكن رغم ذلك فإن ’ll ما تزال تعتبر كلمة مستقلة من الناحية القواعدية وهي لا تعتبر لاحقة suffix، أي أن ما حدث في هذا المثال هو صهر ولكنه ليس تركيبا (’ll في هذا المثال تسمى enclitic. الفرق بين suffix وenclitic هو أن الثانية تعتبر كلمة، بخلاف الأولى).

طبعا كثير من الباحثين يرون أن الصهر هو الذي أنتج خاصية تعدد القوة polyexponence في بعض اللغات. حسب هذه النظرية (الشائعة) فإن اللغات الصهرية متعددة القوة كانت في الأصل لغات لصقية أحادية القوة، ولكن انصهار بعض الأحرف الزائدة مع بعضها هو الذي أنتج الأحرف الزائدة متعددة القوة.

في رأيي أن هذا الكلام منطقي ويتوافق مع بنية اللغات السامية والهندو-أوروبية. مثلا لو نظرنا إلى علامة نصب المثنى في اللغة العربية فسنجد أنها مكونة من صوتين ay– (الفتحة والياء)، أما علامة الرفع فهي مكونة من صوت واحد طويل ā– (الألف الممدودة). من الممكن أن نتخيل أن علامة الرفع كانت في الأصل مكونة من صوتين (مثلا *-aw) ولاحقا هذان الصوتان انصهرا وأصبحا صوتا واحدا.

نقيض الصهر هو مفهوم يسمى العزل isolation. الشائع لدى اللغويين هو اعتبار العزل مجرد مرادف للتحليل (أي أن اللغات العازلة isolating هي نفسها اللغات التحليلية analytic)، ولكن بعض اللغويين يميزون بين مفهومي العزل والتحليل. المصدر الذي أعتمد عليه (اسمه موجود في قائمة المصادر) يعتبر العزل نقيضا للصهر، والتحليل نقيضا للتركيب (ولكن ويكيبيديا تعتمد مفاهيم أخرى).

معنى العزل باختصار هو غياب الاندماج الصوتي بين الكلمات. مثلا في اللغة الصينية الكلمات لا تندمج صوتيا مع بعضها.

مثلما أن مفهوم اللغات التركيبية هو مفهوم نسبي فإن مفهوم اللغات الصهرية هو أيضا مفهوم نسبي. لا يوجد اتفاق بين الباحثين على حد فاصل معين يميز بين اللغات الصهرية واللغات غير الصهرية. المصدر الذي أعتمد عليه يعتبر اللغة التركية من اللغات الصهرية، لأن اللواحق في اللغة التركية كثيرا ما تندمج صوتيا (بشكل جزئي) مع الكلمات التي تضاف إليها.

ما يحدث عند إضافة اللواحق في اللغة التركية هو مثال على ظاهرة الإدغام الجزئي partial assimilation. عندما نضيف لاحقة إلى كلمة في اللغة التركية فإن الصوت الأول من اللاحقة (أو الصوت الأخير من الكلمة) يمكن أن يتغير جزئيا بسبب الإدغام.

مثلا اللاحقة de– تعني “في” أو “على”. عند إضافة هذه اللاحقة إلى كلمة تنتهي بصوت غير مجهور voiceless فإن الحرف الأول من اللاحقة يفقد الجهر. مثلا كلمة sokak تعني “شارع”. إذا أردنا أن نقول “في الشارع” فإن العبارة الناتجة هي sokakta (الحرف الأول من اللاحقة أصبح غير مجهور /t/ بسبب الإدغام الجزئي مع الحرف غير المجهور /k/ في نهاية كلمة sokak).

نفس القاعدة تسري على كل اللواحق التي تبدأ بالحرف –d أو –k أو –c. مثلا اللاحقة “جي” ci– (التي تستخدم لصياغة أسماء أصحاب المهن) إذا أضيفت إلى كلمة diş (تعني “سن” tooth) فإن النتيجة هي dişçi (طبيب أسنان). الصوت الأول من اللاحقة أصبح غير مجهور /ç/ (“تش”) لأن الصوت الأخير في كلمة diş هو غير مجهور /ş/ (“ش”).

اتجاه الإدغام في اللغة التركية هو دائما من الخلف إلى الأمام (إدغام تقدمي progressive assimilation)، بمعني أن الصوت السابق هو الذي يؤثر في الصوت اللاحق وليس العكس. ولكن هناك في اللغة التركية استثناء لهذه القاعدة عندما يكون الصوت اللاحق صوت علة. أصوات العلة هي دائما مجهورة في الكلام الطبيعي ولا يمكن إزالة الجهر منها بسهولة. عندما يكون الصوت الأول من اللاحقة هو صوت علة والصوت الأخير من الكلمة صوتا غير مجهور فهذا سيخلق مشكلة في قاعدة الإدغام الجزئي التي ذكرناها في الأعلى، لأن إزالة الجهر من صوت العلة هي أمر صعب. الحل الذي أوجده الأتراك لهذه المشكلة هو بعكس اتجاه الإدغام في مثل هذه الحالة وتحويله إلى إدغام رجعي regressive assimilation.

مثلا كلمة ağaç (“شجرة”) تنتهي بصوت غير مجهور. عند إضافة علامة النصب i– إليها فإن النتيجة تصبح ağacı (الصوت الأخير من الكلمة تغير إلى صوت مجهور /c/ بسبب الإدغام الجزئي مع صوت العلة التالي له).

إذن قاعدة الإدغام في اللواحق تتعلق حصرا بخاصية الجهر voice، ولهذا السبب هي إدغام جزئي وليس كاملا. بالإضافة إلى هذه القاعدة هناك طبعا قاعدة تناغم الأصوات التي شرحناها سابقا، والتي هي أيضا مثال على الإدغام الجزئي لأنها تتعلق بخصائص جزئية هي موقع النطق (أمامي أو خلفي) والتدوير (مدور أو غير مدور).

الإدغام الجزئي في اللغة التركية (بكل أشكاله) هو ظاهرة أوتوماتيكية تتم وفق قواعد فونولوجية واضحة. لهذا السبب كثير من الباحثين (حسب علمي المتواضع) لا يعتبرون هذا الشكل من الإدغام دليلا على أن اللغة التركية هي لغة صهرية.

الباحث Joseph Greenberg هو من الباحثين (الكثيرين) الذين لا يعتبرون الإدغام الجزئي في اللغة التركية شكلا من الصهر. Greenberg يقابل بين مفهومي اللصق agglutination والصهر fusion. بالنسبة لـ Greenberg الإدغام الجزئي في اللغة التركية هو لصق وليس صهرا، لأنه لا يؤثر بشكل كبير على أصوات المورفيمات ولأنه يتم وفق قواعد فونولوجية ثابتة.

Greenberg استخدم مقياسا سماه “المؤشر اللصقي” agglutinative index. قيمة هذا المؤشر تساوي متوسط حاصل قسمة عدد المورفيمات الملصوقة على عدد جميع المورفيمات في الكلمة (عدد المورفيمات الملصوقة ÷ العدد الإجمالي للمورفيمات). اللغات التي تحقق قيمة عالية على هذا المؤشر هي لغات لصقية، واللغات التي تحقق قيمة منخفضة هي لغات صهرية (حسب ويكيبيديا فإن لغة الإسكيمو حققت قيمة منخفضة جدا على هذا المؤشر، وهذا أمر لافت لو كان صحيحا لأنه يدل على أن اللغات عالية التركيب polysynthetic هي ليست بالضرورة لصقية. على الأغلب أن لغة الإسكيمو كانت في الماضي لصقية، ولكنها الآن لم تعد كذلك).

اللغة الإنكليزية المعاصرة فيها قاعدة إدغام جزئي تشبه قواعد اللغة التركية. هذه القاعدة تتعلق بلاحقة الجمع s-. هذه اللاحقة تلفظ في الإنكليزية بصوتين: صوت غير مجهور /s/ يظهر عند إضافة اللاحقة إلى كلمات تنتهي بأصوات غير مجهورة (مثلا lakes, bats, taps إلخ)، وصوت آخر مجهور /z/ يظهر عند إضافة اللاحقة إلى كلمات تنتهي بأصوات مجهورة (مثلا dogs, beds, ribs إلخ). الصوت المجهور يظهر أيضا عند إضافة اللاحقة إلى كلمات تنتهي بأصوات هسيسية (s, z, sh, zh, ch) sibilants ولكنه في هذه الحالة يسبق بكسرة زائدة /iz/ (مثلا كلمة boxes تلفظ تقريبا /boksiz/).

اللافت هو أن Greenberg لم يعتبر اللاحقة الإنكليزية s– لاحقة لصقية agglutinative، والسبب هو أنها لا تظهر في بعض الكلمات المجموعة (الكلمات المجموعة الشاذة من قبيل deer, fish, oxen, children إلخ).

“الكلمات الشاذة” هي عموما ميزة لللغات غير اللصقية (كاللغات السامية والهندو-أوروبية).

الأبوفونيا apophony والنغمات tones

هناك ظاهرة مهمة تميز اللغات الصهرية عن اللغات اللصقية تسمى بأسماء عديدة لدى الباحثين اللغويين (ablaut، introflexion، vowel gradation، إلخ). راجع صفحة ويكيبيديا لكي ترى قائمة (غير كاملة) بالأسماء التي تطلق على هذه الظاهرة. العنوان الذي اختاره محررو ويكيبيديا للصفحة المتعلقة بهذه الظاهرة هو الأبوفونيا apophony، ولهذا السبب أنا اخترت هذه التسمية كعنوان أيضا، رغم أنني بصراحة لم أشعر بأن هذه التسمية هي أشيع من غيرها في مؤلفات اللغويين.

المقصود بهذه الظاهرة هو تغير بعض الحروف (غالبا حروف علة) داخل الكلمة بهدف التصريف inflection أو الاشتقاق derivation.

المثال الشهير هو كلمة sing الإنكليزية التي تتحول إلى sang عند صياغة الفعل الماضي و إلى sung عند صياغة المشتق الذي يسمى past participle (اسم المفعول).

هناك في اللغة الإنكليزية (واللغات الجرمانية عموما) فئة كاملة من الأفعال التي تتصرف بهذه الطريقة. هذه الأفعال تسمى في الأدبيات الإنكليزية باسم “الأفعال الشاذة” irregular verbs.

في اللغة الألمانية هذه الظاهرة تسمى Ablaut (هناك ظاهرة أخرى مختلفة تماما تسمى Umlaut. هذه الظاهرة هي عبارة عن إدغام لصوت علة في مقطع من الكلمة مع صوت علة في مقطع آخر تال له، مثلا كلمة Mann تصبح عند جمعها Männer بسبب إدغام الصوت /ä/ مع الصوت الأول من لاحقة الجمع er-).

ظاهرة الأبوفونيا أو الـ Ablaut كانت موجودة في اللغة الهندو-أوروبية البدائية. باحثو اللغات الهندو-أوروبية يسمون هذه الظاهرة عادة باسم “تدريج أصوات العلة” vowel gradation.

طبعا هذه الظاهرة هي موجودة أيضا في اللغات السامية (وفي لغات شمال أفريقيا التي تسمى أحيانا باللغات الحامية Hamitic). في اللغات السامية هذه الظاهرة هي جوهرية جدا إلى درجة أن تعريف جذر الكلمة في علم اللغويات العربي يختلف عن تعريفه في علم اللغويات الأوروبي.

في علم اللغويات العربي جذر الكلمة يتكون فقط من الأحرف الصحيحة consonants دون أصوات العلة، والسبب هو أن أصوات العلة داخل الكلمات هي متغيرة جدا إلى حد لا يمكن معه تحديد أصوات العلة في الجذر.

مثلا الجذر “كتب” ينتج كل الكلمات التالية:

kataba كتب

yaktubu يكتب

ʔuktub اكتب

kātibun كاتب

kuttābun كتاب

maktūbun مكتوب

makātībun مكاتيب

kitābun كتاب

kutubun كتب

katbun كتب

ʔiktitābun اكتتاب

katībatun كتيبة

katāʔibu كتائب

maktabun مكتب

makātibu مكاتب

طبعا لو أضفنا بقية المشتقات الفعلية من نفس الجذر (كتّبَ، كاتبَ، أكتبَ، تكتّبَ، تكاتبَ، استكتبَ، إلخ) ولو اشتققنا الصيغ الاسمية منها فإن المحصلة النهائية ستكون عددا هائلا من الكلمات المشتقة من نفس الجذر ولكنها تختلف في حروف العلة والدواخل infixes الموجودة بين حروف الجذر.

خاصية الأبوفونيا أو الـ Ablaut تبلغ حدها الأقصى في اللغات السامية والحامية. هذا يوحي لي بأن أصل هذه الخاصية يعود ربما إلى شمال أفريقيا (ولكنني قرأت في أحد المصادر أن هذه الخاصية كانت موجودة في اللغة السومرية، ويقال أيضا أنها موجودة في بعض لغات التيبت، وبالتالي المسألة بحاجة لمزيد من البحث قبل أن نصدر حكما حول الأصل الجغرافي لهذه الظاهرة الغريبة).

في العالم السامي هذه الظاهرة هي تاريخيا أشد عند الساميين الجنوبيين (اليمنيون القدماء والأحباش). الساميون الذين كانوا يسكنون قديما في الهلال الخصيب (الأكديون والكنعانيون والآراميون إلخ) لم يكونوا يستخدمون جموع التكسير إلا بشكل محدود جدا، أما اللغات اليمنية القديمة والحبشية فهي تستخدم جموع التكسير أكثر من استخدامها للجموع السالمة، وهذا هو المشاهد أيضا في اللغة العربية.

اللغة العربية تستخدم جموع التكسير بشكل كبير، وهذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت المستشرقين قديما يصنفون اللغة العربية مع اللغات اليمنية والحبشية ضمن عائلة واحدة (السامية الجنوبية South Semitic). ولكن في ستينات القرن العشرين طرح الباحث Robert Hetzron نظرية جديدة لتصنيف اللغة العربية (خلاصة هذه النظرية هي أن اللغة العربية أقرب من حيث الأصل لللغات السامية المحكية قديما في الهلال الخصيب، خاصة اللغة الكنعانية، ولكن يبدو أن اللغة العربية تعرضت لتأثير مناطقي هائل من اللغات السامية الجنوبية وهذا هو ما أكسبها العديد من خصائص هذه اللغات. رأيي الشخصي هو أن كثيرا من متحدثي اللغة العربية كانوا في الأصل يتحدثون اللغات السامية الجنوبية وهذا هو السبب الذي جعل اللغة العربية تتأثر بتلك اللغات على نحو بالغ. اللغة العربية هي إلى حد كبير لغة هجينة نشأت من تزاوج الساميين الشماليين مع الساميين الجنوبيين).

السؤال هو كيف نشأت ظاهرة الأبوفونيا؟ لماذا تتغير أصوات العلة بين حروف الجذر في اللغات السامية على هذا النحو الغريب؟

الجواب مرتبط بلا شك بخاصية الصهر fusion. ظاهرة الأبوفونيا لم تظهر خلال يوم وليلة ولكنها ظهرت بسبب تاريخ طويل من الصهر والتبديلات الصوتية التي تحولت مع مرور الزمن إلى اشتقاقات وتصريفات نحوية.

هناك ظاهرة شبيهة من حيث الأصل بظاهرة الأبوفونيا هي ظاهرة النغمات tones.

النغمات توجد أساسا في منطقتين: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسيا.

النغمات تغير معاني الكلمات المتشابهة في الحروف. مثلا في اللغة الصينية كلمة ma يمكن أن تأخذ خمسة معان مختلفة حسب النغمة التي تلفظ بها:

mā (ma1) = mother أم

má (ma2) = numb خَدَر

mǎ (ma3) = horse حصان

mà (ma4) = scold توبيخ

ma (ma5) = question particle أداة استفهام

كل كلمة من هذه الكلمات تكتب برمز مختلف في الكتابة الصينية. هي جميعها متماثلة في أصوات الصحة وأصوات العلة ولكن الفرق بينها هو في النغمة التي تلفظ بها. الكلمة الأولى تلفظ بنغمة عالية ثابتة، والكلمة الثانية تلفظ بنغمة صاعدة، والكلمة الثالثة تلفظ بنغمة مركبة هابطة-صاعدة، والكلمة الرابعة تلفظ بنغمة هابطة، والكلمة الأخيرة (أداة الاستفهام) تلفظ بدون نغمة.

النغمات هي جوهرية جدا في اللغة الصينية وفي لغات جنوب شرق آسيا عموما. بدون النغمات لن تكون اللغة الصينية صالحة للاستخدام البشري، لأن كثيرا جدا من الكلمات الصينية هي متشابهة من حيث أصوات الصحة وأصوات العلة ولا سبيل لتمييزها عن بعضها سوى بالنغمات.

النغمات لم تكن موجودة في اللغة الصينية القديمة Old Chinese التي كانت محكية قبل ميلاد المسيح. ظهور التنغيم في اللغة الصينية بدأ منذ القرون الميلادية الأولى. هناك أسباب عدة أدت لظهور التنغيم لن أسردها الآن، ولكن أحد هذه الأسباب هو تغير مورفولوجيا اللغة الصينية من مورفولوجيا تركيبية (إلى حد ما) إلى مورفولوجيا تحليلية تخلو تماما من التركيب. بالتالي يمكننا أن نقول أن ظهور النغمات في اللغة الصينية كان بسبب الصهر. المعلومات المعروفة عن اللغة الصينية القديمة هي عموما قليلة وغير أكيدة، ولكن حسب كلام الباحثين فإن هذه اللغة كانت على ما يبدو لغة صهرية fusional.

تحول اللغات الصهرية إلى لغات تحليلية هو أمر معروف (أبرز مثال هو اللغة الإنكليزية). أيضا لو راقبنا اللهجات العربية المعاصرة فإننا نجد أنها تتحول تدريجيا إلى لغات تحليلية (اللغة العربية الفصيحة تعتمد على التصريف والاشتقاق أكثر من اللهجات المعاصرة).

الخلاصة التي سأنهي بها هذا المقال هي أن بعض اللغات التحليلية المعروفة اليوم (كاللغتين الصينية والإنكليزية) كانت في السابق لغات صهرية، وهذه بدورها كانت لغات لصقية. اللغات اللصقية هي أشيع أنواع اللغات في العالم وهي تكثر لدى الشعوب والقبائل “البدائية” التي تعيش على هوامش العالم وفي المناطق المعزولة النائية.

مصادر

- Karl Heinrich Menges, The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies

- Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online

- Aslı Göksel and Celia Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar

- http://starling.rinet.ru/maps/maps.php?lan=en

- Wikipedia, the free encyclopedia

SEP 30, 2013

روحاني في السعودية من تنازل لمن؟

عبد الباري عطوان

ان يواجه العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز دعوة الى الرئيس الايراني حسن روحاني لاداء فريضة الحج هذا الموسم الذي يصادف منتصف الشهر المقبل، فهذه اول ثمار المالكة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الايراني ونظيره الامريكي باراك اوباما قبل بضعة ايام التي اسست لانهاء القطيعة والتوتر بين بلديهما.

وربما يجادل البعض بان هذه الدعوة روتينية، ويجري توجيهها للرؤساء الايرانيين وغير الايرانيين، وكانت هناك دعوة مماثلة جرى توجيهها الى الرئيس السابق محمد احمدي نجاد عام 2007 ولا تجوز اي قراءة لها في غير هذا الاطار، وهذه الدعوة وصلت الى الرئيس الايراني الجديد منتصف الشهر الحالي، اي قبل المكالمة المذكورة، ولكن الموافقة عليها وصلت قبل يومين فقط اي انها تأخرت اسبوعين تقريبا، وهذا التأخير ليس محض صدفة، او بسبب ضعف الاداء البريدي، وله معان كثيرة في العرفين السياسي والدبلوماسي.

معادلات كثيرة ستتغير في المنطقة بعد التقارب الايراني الامريكي المفاجئ اولها انهيار المشروع الخليجي الذي كان يراهن على هجوم عسكري امريكي على ايران لتدمير ترسانتها العسكرية وطموحاتها النووية على غرار الهجوم الذي ايدته الدول الخليجية لتدمير العراق، وثانيها الدور السعودي القيادي في الازمة السورية، فالاتفاق الروسي الامريكي الذي اجل او الغى الضربة العسكرية الامريكية التي كانت الرهان الثاني في هذا المشروع، كشف الدور الهامشي لدول الخليج، والسعودية وقطر على وجه الخصوص، خاصة بعد ان عرفت به هذه الدول بعد توقيعه وعبر شاشات التلفزة مثلها مثل الآخرين في جمهوريات الموز.

الحكومة السعودية لا تستطيع الانخراط في حرب عدائية ضد ايران، سياسية او عسكرية، دون الدعم الامريكي الكامل، والا لما احتاجت لنصف مليون جندي لاخراج القوات العراقية من الكويت، فالمئة مليار دولار التي انفقتها لشراء طائرات حربية من واشنطن لا تؤهلها، مهما كانت متطورة، لمواجهة القوة الايرانية الجبارة، ولذلك بات لزاما عليها اتباع المثل الانكليزي الذي يقول اذا لم تستطع هزيمتهم عليك الانضمام اليهم!

***

دعوة الحج للرئيس روحاني هي بداية التراجع عن السياسات المتشنجة والعدائية السابقة، واعادة السفير السعودي الى سفارته الاضخم في طهران بعد غياب استمر اشهر هي خطوة اخرى في الاتجاه نفسه اتخدتها القيادة السعودية قبل يومين فقط، ولا نستغرب ان نرى خطوات اكبر مماثلة في الايام والاشهر القليلة المقبلة.

الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني يستطيع ان ينتقد المكالمة الهاتفية بين الرئيس روحاني ونظيره الامريكي، ويقول انه قد استطاع رفض لقاء الرئيس الامريكي وجها لوجه، كان باستطاعته رفض مهاتفته، ولكن المؤسسة الدينية السعودية الرسمية التي كانت من ابرز المحرضين ضد ايران، لا تستطيع انتقاد التقارب السعودي الايراني الموازي للتقارب الايراني الامريكي او المكمل له.

خيارات القيادة السعودية محددة اذا اصرت على الاستمرار في اشهار سيف العداء لايران، فلا توجد قوة تستطيع قطع راس الافعى الايرانية مصدر كل المشاكل في المنطقة حسب توصيف العاهل السعودي غير المطرقة الامريكية، ولا نعتقد ان القيادة السعودية ستلجأ الى التقارب مع اسرائيل رغم العداء المشترك بينهما لايران وخطر طموحاتها النووية.

ومن تابع خطاب السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري من على منصة الجمعية العامة للامم المتحدة ظهر امس والتصريحات التي ادلى بها قبيل هذا الخطاب، يدرك هذه الحقيقة جيدا، مثلما يدرك حقيقة التغييرات المتسارعة في المنطقة، فالسيد المعلم كان يتحدث من موقع قوة، حيث شن هجوما شرسا على السعودية وقطر وتركيا واتهمها بدعم الارهاب في بلاده، وتزويد المعارضة المسلحة ضد نظامه بالاسلحة الكيماوية، وقال ان من يريد حلا سياسيا يحب ان يتوقف عن كل الممارسات ضد سورية ويتجه بعد ذلك الى مؤتمر جنيف الثاني.

الاخطر من ذلك ان السيد المعلم قدم بلاده على انها ضحية الارهاب القادم من 83 دولة، واكد انه لن يذهب الى جنيف من اجل تسليم السلطة، ولن يتفاوض مع الائتلاف الوطني السوري لانه لا يملك اي شرعية، مؤكدا ان الرئيس الاسد هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى انتهاء فترة رئاسته منتصف العام المقبل، وانه سيترشح في الانتخابات المقبلة اذا اراد الشعب ذلك، والشعب دائما يريد مثلما جرت العادة في كل الانتخابات السابقة، فالفرق واضح جدا بين هذا الخطاب ونظيره في الدورة الماضية ومن فوق المنصة نفسها.

***

واذا كان السيد روحاني خطف الاضواء من كل نظرائه العرب، وكان نجم الدورة الحالية للجمعية العامة، فان السيد المعلم قد احرج جميع نظرائه العرب الذين اتخذوا قرارا بتجميد عضوية بلاده في جامعتهم في ذروة نشوتهم بقرب سقوط النظام السوري قبل عامين، ولا نستغرب ان يغير هذا الوضع في الاسابيع المقبلة بعد انهيار محور الممانعة العربي للنظام السوري وشرعيته، في ظل الاعتراف الامريكي غير المباشر به، وعدم صدور اي قرار بتجريم الرئيس الاسد مثل نظرائه عمر البشير (السودان) ومعمر القذافي (ليبيا) رغم سقوط مئة الف انسان.

حجيج السيد روحاني الى مكة لن يكون من اجل اداء الفريضة المقدسة فقط، وانما لاجراء مباحثات مع العاهل السعودي تحت ظلال الكعبة المشرفة، حول التطورات الجديدة في المنطقة، والملف السوري على وجه التحديد، فالسعودية عارضت اي دور ايراني سياسي في هذا الملف، واستبعدت ايران كليا من مؤتمر جنيف الاول، ورفضت المشاركة في اللجنة الرباعية التي اقترح تشكيلها الرئيس محمد مرسي من تركيا ومصر والسعودية وايران للبحث في ايجاد حل سياسي للازمة لوجود ايران فيها.

المعادلات السياسية في المنطقة تغيرت، بل انقلبت رأسا على عقب، وما كان حراما بالامس القريب، بات حلالا هذه الايام، ولا بد ان القيادة السعودية تدرك هذه الحقائق جيدا، وباتت مضطرة للتعامل على اساسها.

***

المشروع السعودي تعرض لطعنة مسمومة في الظهر من الحليف الامريكي دون ادنى شك، ولكن الطعنة الاخرى، وان كانت بسكين اصغر وسم اقل، تمثلت في احتضار الائتلاف الوطني السوري الذي اعادت الرياض تشكيلته وفق مخططاتها، واضعفت تمثيل الاخوان المسلمين فيه، وعينت حليفها احمد الجربا على رأسه، فبعد سحب معظم الجماعات الجهادية وهي الاقوى على الارض به، واعلان الجيش السوري الحر ان الائتلاف لا يمثله، واصرار السيد المعلم ان المعارضة الداخلية هي وحدها التي سيتفاوض معها النظام في جنيف، جرى ادخال هذا الائتلاف الى غرفة العناية المركزة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام هو كيفية تغيير القيادة السعودية، ومؤسساتها الدينية لادبياتها المعادية لايران والشيعة خاصة في امبراطوريتها الاعلامية الضاربة في ظل شهر العسل الذي سيبدأ قريبا مع القيادة الايرانية، قيادة المجوس والرافضة؟

ننتظر الاجابة في الايام القليلة القادمة عير قناة العربية واخواتها.

الصفقة تمت على حساب العرب والرابح هم ايران وإسرائيل في المنطقه

نشرت صحيفة “النيويورك تايمز” في عددها الصادر أمس خارطة تُقَسِّم فيها بعض الدول العربية

في الشرق الأوسط إلى عدة دول.

وزعمت الصحيفة وفقاً للخريطة أن السعودية ستُقسَّم إلى 5 دول .وأكدت الخريطة

أن اليمن هو البلد العربي الأكثر فقرا ويمكن فصله مرة أخرى إلى قسمين

بعد إجراء الاستفتاء في جنوب اليمن بنتيجة واحدة هي الاستقلال،

لتعود دولة جنوب اليمن من جديد.

وأضافت الصحيفة أنه سوف تنشأ دولة شمال العراق سينضم إليها شمال سوريا

“الأكراد، كردستان”، كما تنشأ الدولة العلوية “علوي ستان”،

وتدمج المناطق السنية في العراق وسوريا بدولة واحدة تدعى “سنة ستان”،

وفي جنوب العراق تنشأ دولة شيعية، فيما تنشأ دولة جديدة غرب جنوب سوريا

تسمى “جبل الدروز”.

وأوضحت الصحيفة – حسب الخريطة – أن ليبيا يمكن تقسيمها للأجزاء التاريخية

“طرابلس وبرقة” وربما “فزان” دولة ثالثة في جنوب غرب البلاد وفقا لموقع انحاء.